みなと眼科クリニックが

移転リニューアルしました

当院は、2024年7月17日(水)より別府市東荘園に移転しリニューアルオープン致しました。

院名も「みなと眼科クリニック」から「みなとクリニック」に改めさせていただきました。

もちろん眼科診療は以前同様に受診いただけますのでご安心ください。さらにみなとクリニックでは栄養療法をとり入れることで、栄養学の観点からも目の健康をはじめ心身の健康サポートに注力させていただいております。

目のことはもちろん、健康面、栄養面で気になることがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

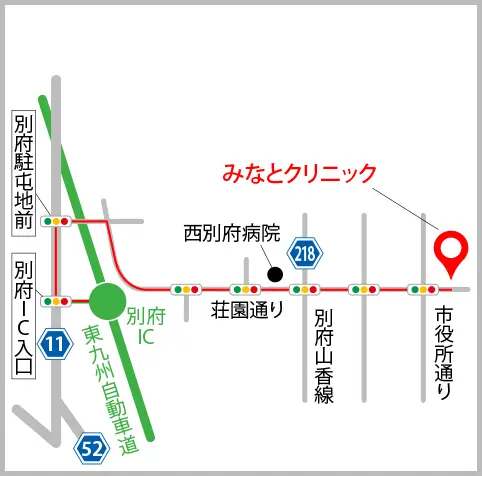

■ 新住所:大分県別府市東荘園2丁目13番17号

■ 駐車場:18台

■ マップ

-

-

・別府ICからみなと眼科へ

-

・国道10号線からみなと眼科へ